放眼未来,星辰大海,这是氢能最好的时代。2024年全球平均气温为15.10℃,是全球有记录以来最热的一年;全球变暖引发的暴雨、干旱、热浪等气候灾害已经给人类的生存带来了严重的损失和挑战。为应对气候变化,中国政府提出碳达峰、碳中和3060目标,氢能产业迎来革命性发展机遇。在碳中和的大背景下,氢能是工业领域深度脱碳的利器。中国每年有约100亿吨的二氧化碳排放,在钢铁和化工等工业领域,有20~30亿吨的碳排放需要依靠绿氢才能够减排,氢能在碳中和领域发挥的作用不可替代。

着眼当下,举步维艰,这是氢能最坏的时代。上游制氢目前的状态好比中国历史上的春秋时代,百家争鸣、格局未定;下游燃料电池好比战国时代,兼并重组正在上演,行业正经历新一轮洗牌。不管是上游制氢,还是下游燃料电池,市场订单量都不及预期;2024年,国内电解槽订单量仅1.27GW,对应制氢系统的市场约20亿元,燃料电池汽车销量仅7097辆,对应燃料电池系统的市场约20亿元。下游市场乏力,资本也趋向谨慎观望,加大了氢能企业的现金流压力。

在这个矛盾的时点,最重要的就是活下去,坚持到产业爆发的那一天。坚定两个思路,一是坚持正确的技术路线,技术路线之争不是单个企业之间的战斗,而是不同技术路线效率和性价比的比拼;选对路线,势如破竹;选错路线,螳臂挡车。二是明确边界,有所为有所不为。明确自身在产业中的站位,有清晰的边界感。央国企、上市公司发挥渠道、资本优势,做好系统集成;初创企业发挥研发技术优势,做好材料和零部件,不宜轻易跨界、大包大揽。

最好的时代:深度脱碳,掀起氢能革命

1.1.全球变暖与温室气体排放

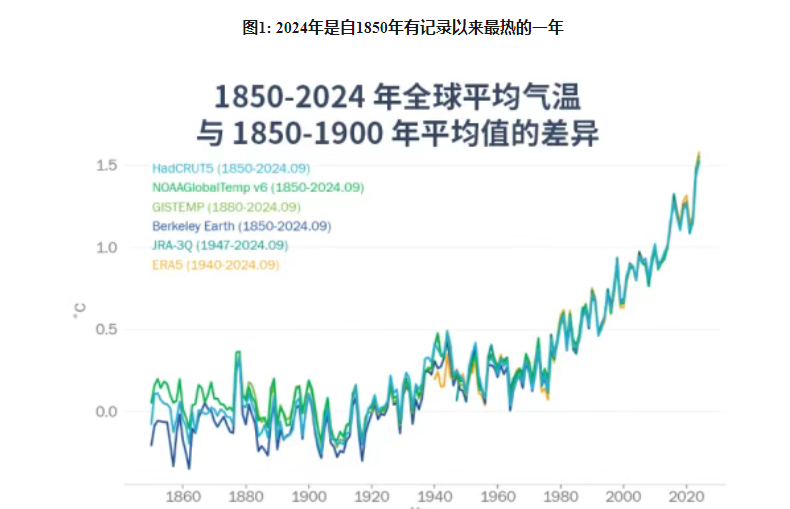

2024年全球平均气温为15.10℃,较工业化前水平高出1.55℃,是全球有记录以来最热的一年。气候变暖会增加各种极端天气事件发生的概率,如暴雨、干旱、台风、热浪等;放眼全球,加拿大/澳大利亚/美国加州山火频发、印度连续出现超50℃高温、非洲/中东沙漠地带暴雨肆虐;国内来看,2022年的郑州暴雨、2023年的东北洪灾、2024年的贵州山火,全球变暖引发的气候灾害已经给人类的生存带来严重的损失和挑战。

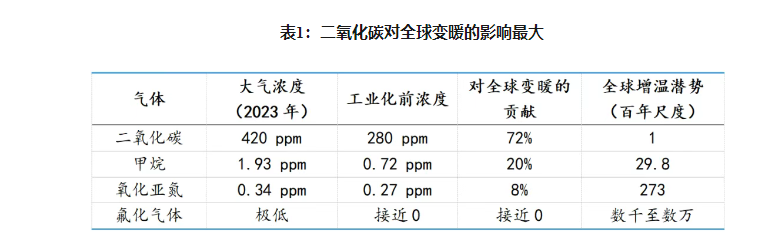

过多的温室气体排放是导致全球变暖的主要原因。温室气体主要包括二氧化碳、甲烷、氧化亚氮等,温室气体产生的温室效应能起到调节地球气温的作用;若没有温室效应,地球表面的平均温度将是-18℃,而温室气体浓度过高、温室效应过强,如金星(大小/质量/密度与地球相似,但大气中二氧化碳浓度为96%)的地表温度高达464℃。工业革命前的几千年间,地球大气温室气体浓度保持在相对稳定水平;但工业革命以来,人类通过燃烧化石能源释放大量二氧化碳、甲烷等温室气体,温室效应加剧,引发了全球变暖。

温室气体中,二氧化碳对全球变暖的影响最大。不同类型温室气体产生的增温效应不同,科学界常以二氧化碳作为参照气体,采用“全球增温潜势”衡量一定时间尺度内,某种温室气体的相对增温能力。在百年尺度下,甲烷的全球增温潜势是29.8,氧化亚氮是273,但由于甲烷、氧化亚氮相比二氧化碳在大气中的含量低,从整体增温效应看,依然是二氧化碳的贡献最大,占比达72%。因此,减排温室气体,优先减排二氧化碳。

1.2.氢能是工业领域深度脱碳的利器

2020年,全球二氧化碳排放348亿吨;其中,中国二氧化碳排放107亿吨,占比超30%。在中国约100亿吨的二氧化碳排放中,发电(供热)占比45%,工业占比39%,交通占比10%,建筑占比5%,农业占比1%;其中,工业排放中,建材占比38%,钢铁占比32%,化工占比24%,有色占比6%。

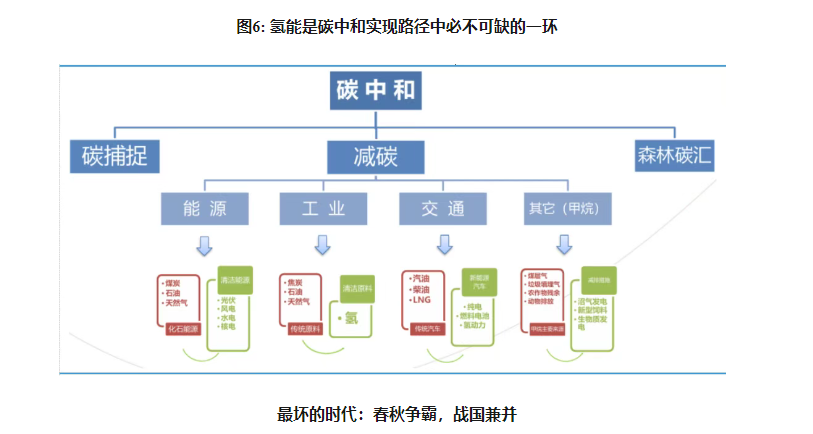

氢能是工业领域深度脱碳的利器。从减排二氧化碳的角度看,①发电端,主要是火电烧煤排放的二氧化碳,可以通过光伏、风电、水电、核电来减排;②交通端,主要是飞机、轮船、重卡、小轿车,现在的新能源锂电池汽车减排的就是小轿车排放的二氧化碳,未来重型交通如飞机、轮船、重卡等可以通过氢能或泛氢能源进行减排;③工业端,钢铁行业可以通过氢冶金替代传统的焦炭冶金路线来减排,化工行业则通过电解水制绿氢替代传统的煤制氢/天然气制氢来减排。未来,发电端的碳减排主要依靠绿电,而工业端的深度脱碳则依靠绿氢;从减排二氧化碳的潜在空间看,氢在碳中和领域发挥的作用不可替代。

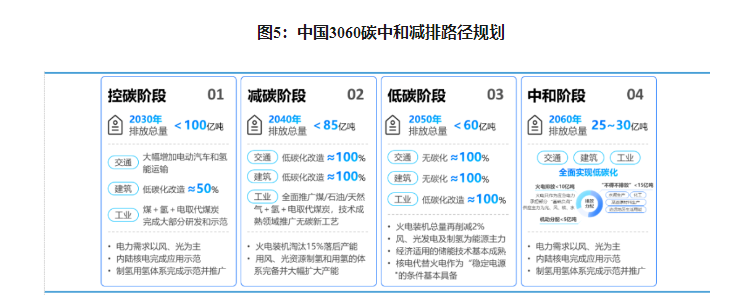

碳中和的基本定义是净零排放,是“天帮忙”+“人努力”共同促成的结果。“天帮忙”指地球系统本身对人类活动产生二氧化碳的吸收固定能力,人类排放的所有二氧化碳有约54%被自然过程吸收,其中陆地吸收31%,海洋吸收23%,另外的约46%留在大气中;“人努力”减排的是这46%的部分。中国目前有约100亿吨的二氧化碳排放,预计到2060年减排70%~75%,还有25亿~30亿吨不得不排放的二氧化碳,陆地(植树造林增强生态建设后)可吸收约13亿吨,海洋可吸收约7亿吨,剩下5亿~10亿吨通过CCUS技术进行固碳。

中国碳中和的框架设计是一个三端共同发力的体系。①发电端,火电逐步退出,只作为调节电源和应急电源之用;核电、水电充当稳定电源,风、光成为主力发电和供能资源,并利用储能技术克服风光的波动性。②能源消费端,用非碳能源发电、制氢,再用电力、氢能替代煤炭、石油、天然气用于工业、交通、建筑部门。③固碳端,用生态建设、CCUS等碳固存技术,将碳人为地固定在地表、产品或地层中。在碳中和的总体框架设计中,氢能在能源消费端可直接减排钢铁、化工、重型交通领域的碳排放,在发电端可匹配风光发挥储能作用,是碳中和实现路径中必不可缺的一环。

2.1.上游制氢:春秋时代,百家争鸣

氢作为一种能源,类比成熟的石油和天然气产业,上游制氢端市场空间大,玩家相对集中,容易诞生大市值的公司,是兵家必争之地;目前,国内已有超过200家电解槽相关企业,但行业标准和规范尚未完善,上游制氢处于一片混战状态,百家争鸣、格局未定,类似春秋时期。

2024年,国内电解槽中标规模仅1.27GW,未达到市场预期;究其原因,一方面,大标方的电解槽产品还未经过市场的充分验证,2023年6月投产的中石化库车绿氢项目是行业的标杆性项目,该项目的运行数据和结果对国内绿氢行业走向有着重要的影响,目前项目平稳运行,需要等待其长时间稳定运行后的测试结果;另一方面,绿氢的高成本仍然是制约行业发展的重要因素,还需要制氢企业不断突破,提供更多的降本方案。

虽然电解槽装机规模尚未起量,但行业价格战已经悄然打响。2021年,单槽5MW碱槽的中标价格是1200万元/台套,单槽1MW PEM槽的中标价格是1000万元/台套;到2024年,碱槽中标价格已降至436万元/台套,PEM槽中标价格降至535万元/台套,均逼近甚至低于成本线。这极大压缩了制氢企业的利润空间,迫使很多小企业提前出局。

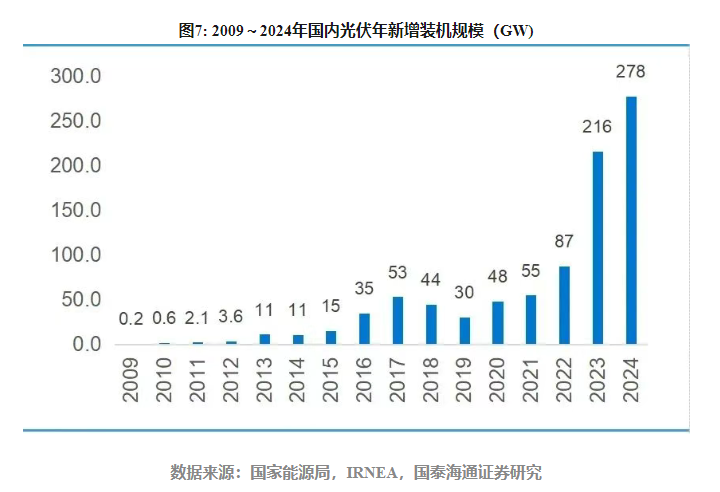

从装机规模看,当下的制氢电解槽类似2010~2011年的光伏行业。2010年和2011年,国内光伏新增装机分别为0.6GW和2.1GW,2013年突破10GW,2016年突破30GW;预计2025年,国内电解槽出货量达3~4GW,若按年均翻倍的增速,2027年突破10GW,将是行业的一个关键拐点年份。

2.2.下游燃料电池:战国时代,兼并重组

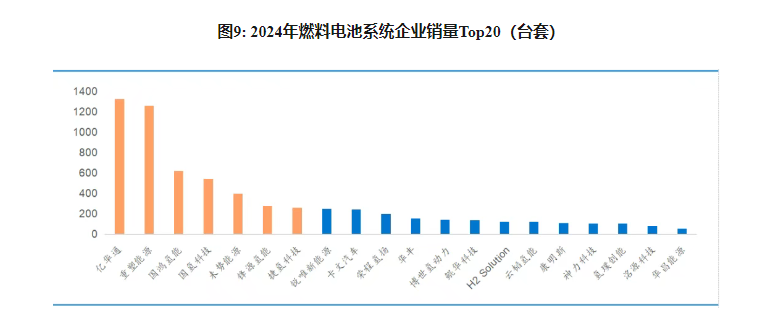

经过5-6年的野蛮生长,下游燃料电池已经进入战国时代;战国七雄(亿华通、重塑能源、国鸿氢能、国氢科技、未势能源、锋源氢能、捷氢科技)格局初步确立,由于燃料电池汽车销量短期内还没到爆发的拐点,未来各燃料电池系统厂商仍将争夺市场,兼并重组,行业还将经历新一轮的洗牌。

2024年,中国燃料电池汽车销量仅7097辆,国内燃料电池汽车的年销量始终难以突破1万辆大关。参考新能源纯电动汽车的发展,当下的燃料电池汽车类似2011年的纯电动汽车;2011年国内纯电动车销量5600辆,2014年接近5万辆,2015年突破20万辆。我们预计2025年,国内燃料电池汽车销量约8000辆,行业拐点将出现在2031年前后,年销量预计突破10万辆关口。

现阶段,燃料电池企业普遍面临“缺钱”的窘境。一方面,行业头部企业应收账款高企,资金周转压力大;以亿华通为例,2023年公司营收8亿元,期末应收账款高达16亿元,期内应收账款增加5.4亿元。燃料电池行业通常采用“先垫后补”模式,补贴发放周期较长,企业资金回笼慢;同时,市场需求不足,下游汽车企业更强势,延长付款周期。另一方面,下游销量未爆发,燃料电池产业在资本市场遇冷;2024年,国内一级市场共有46家氢能企业融资案例,其中燃料电池相关融资案例仅5家;此外,不少头部燃料电池企业在A股上市受阻,纷纷选择赴港上市,以解融资之渴。

活下去剩者为王

3.1.选对赛道,氢能十大技术路线之争

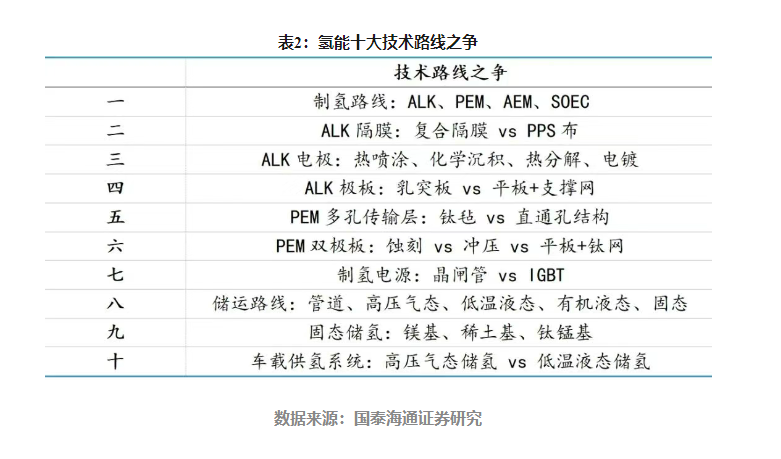

参考光伏行业的单晶硅与多晶硅之争,技术路线的力量不可小觑;这不是单个企业之间的战斗,而是不同技术路线效率和性价比的比拼。氢能产业从上游制氢,到中游储运,再到下游应用,技术路线之争无处不在。选对路线,好比走在历史车轮前进的方向,滚滚向前;选错路线,则如逆水行舟,步步难行。

从上游制氢看,首先便是ALK、PEM、AEM以及SOEC的四大制氢路线之争,目前看ALK成本低,但电流密度低、电耗高,与风光适配性弱;PEM电流密度高、电耗低,与风光适配性好,但现阶段成本偏高;AEM兼具ALK和PEM两者的优势,但其阴离子交换膜寿命还未达到产业化要求;SOEC则另辟蹊径,在一些高温废热场景下具备独特优势。

①在ALK制氢路线中,隔膜有复合隔膜与PPS布路线之争,现阶段PPS布更成熟,成本低、更具稳定性;电极按照附着方式的不同,有热喷涂、化学沉积、热分解、电镀四种路线之争,从长时间附着效果看,电镀或是最优解,但大尺寸电镀和电镀工艺一致性仍待解决;极板有乳突板和平板+支撑网路线之争,从未来ALK高电密趋势看,平板+支撑网是方向。

②在PEM制氢路线中,催化剂有含铱催化剂和无铱催化剂之争,但只要铱载量降低到一定程度,含铱催化剂就有其生存空间;多孔传输层有钛毡与直通孔结构之争,从第一性原理看,直通孔结构孔道直通,更有利于反应水和氧气泡传输,是未来的路径选择,但其创新性强,需要经历行业的考验;双极板有蚀刻、流道冲压和板网结构之争,未来大规模起量将是流道冲压和板网结构的竞争。

③不管哪条制氢路线都需要制氢电源,制氢电源有晶闸管与IGBT的路线之争,从未来离网制氢趋势看,IGBT由于其快速的开关能力,能更好应对波动性风光电力带来的功率变化,产生的谐波少,对电网稳定支撑作用好,更适配离网制氢场景。

从中游储运看,氢气运输按照不同物理形态分为高压气态储氢、管道输氢、低温液态储氢、有机液态储氢以及固态储氢。不同储运方式适用不同场景,比如从内蒙古乌兰察布到江苏南京的超远距离运输可通过管道输氢,从江苏南京到常州的城际运输可通过低温液态储氢,常州市内到各加氢站的运输则可通过高压气态储氢。此外,固态储氢的适用场景包括叉车、两轮车等场景。在加氢站环节,则有隔膜压缩机、液驱压缩机以及离子液体压缩机之争。

从下游燃料电池看,其产业化相对成熟,很多技术路线已经定型,仍存在一定讨论的有氢燃料电池与氢内燃机的路线之争;在氢燃料电池系统内部,有氢气循环泵与引射器之争;在车载供氢系统中,未来重卡是加气氢还是液氢,对应有高压气态储氢与低温液态储氢路线之争。

3.2.明确边界,欲有所为必先有所不为

选对技术路线后,下一步就是明确边界。不同类型企业的资源禀赋不一,央国企、上市公司有渠道、有资本,适合布局偏下游的制氢系统和电解槽;初创企业有技术、有研发,适合布局偏上游的核心材料和零部件。

对央国企、上市公司,如果过度向上延伸,将导致没有足够精力聚焦某个零部件和材料,也限制了自身从市场上选择最好的供应商;对初创企业,过度向下延伸将会与原有客户形成竞争,同时增加了自身的资金压力。因此,在资源有限的情况下,明确自身在产业中的站位,有清晰的边界感,不宜轻易跨界、大包大揽。

来源:国泰海通证券

免责声明:文章为作者独立观点,仅用于学习交流,转载目的在于传递更多信息,如因作品内容、图片、版权等存在问题,请联系后台进行删除。以上仅为静态整理,不构成投资建议;据此入市,风险自担!

|

|

|

BACK TOP

|

BACK TOP

The Website Supports All Mobile Terminal Design Support:©Bootstrap